고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

수업 중, 수에 대한 생각을 이야기한 적이 있습니다.

추상화하는 과정이 쉽지 않았던 학생들은 반론 및 질문을 하곤 합니다.

오늘은 숫자, 즉 수의 의미에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다.

우리는 매일 숫자와 함께 살아갑니다.

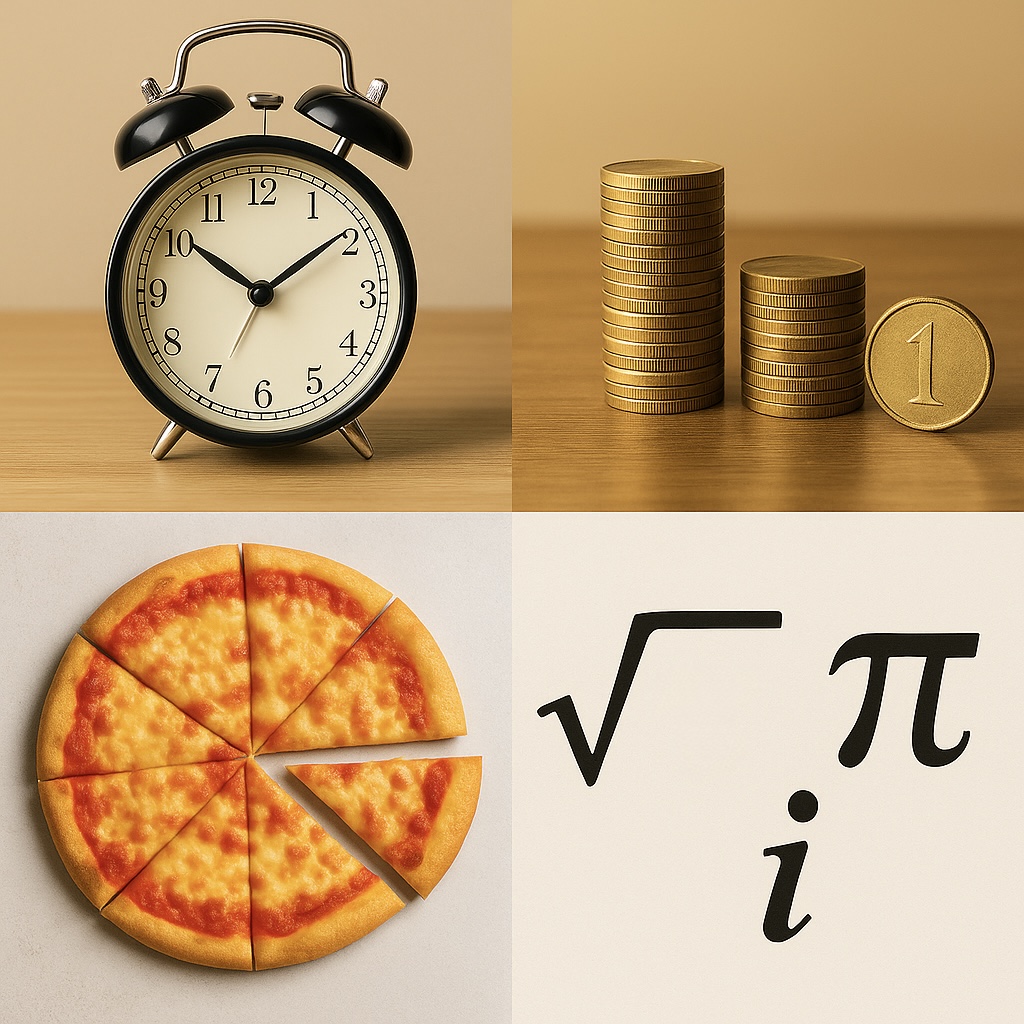

아침에 시계를 보고, 마트에서 가격을 확인하며, 버스 도착 시간을 기다릴 때도 우리는 수를 떠올립니다.

친구와 피자를 나누며 “두 조각씩 먹자”라고 말하는 순간에도 수학이 숨어 있습니다.

이처럼 수는 너무나 자연스럽게 우리의 일상과 사고 속에 스며들어 있습니다.

그렇다면 우리가 너무도 당연하게 쓰는 이 수(數), 본질적으로 무엇일까요?

생활 속 언어로서의 수

수는 단순히 계산을 위한 기호가 아니라, 우리가 세상을 이해하고 판단하는 언어입니다.

- 아침 7시 알람은 하루의 시간을 알려줍니다.

- 커피 한 잔의 가격은 우리의 가치 판단을 이끕니다.

- 버스 도착까지 3분이라는 안내는 행동의 선택을 바꾸게 합니다.

- 시험에서 1등, 2등, 3등은 순서와 위치를 보여줍니다.

- 사과가 3개라는 말은 개수를 나타냅니다.

아이들이 숫자를 배우는 것도 단순히 셈을 하기 위해서가 아니라,

“사탕이 몇 개 남았을까?”, “몇 시에 친구를 만날까?” 같은 질문을 해결하면서 생각의 틀로 수를 사용하기 때문입니다.

즉, 수는 우리의 삶 속에서 사고를 가능하게 하는 가장 기본적인 언어입니다.

확장되는 수의 세계

그러나 생활이 복잡해질수록 수의 세계도 확장되었습니다.

처음에는 사물을 세기 위한 자연수(1, 2, 3, …) 가 전부였습니다.

하지만 빚이나 온도를 표현하려면 정수(음수와 0) 가 필요했습니다.

피자를 나눠 먹으려면 분수, 유리수가 필요했고, √2나 π처럼 끝없이 이어지는 수는 실수로 확장되었습니다.

여기까지는 많은 사람들이 “충분하다”고 생각합니다. 실제로 현실의 길이, 시간, 넓이는 대부분 실수로 표현할 수 있기 때문입니다.

그러나 단순한 방정식 x²+1=0조차 실수로는 풀리지 않는다는 사실은 우리를 멈춰 세웁니다.

이 문제를 해결하기 위해 도입된 복소수는 처음엔 허구처럼 보였지만, 오늘날 전기공학, 파동 이론, 양자역학 등에서 필수적인 개념이 되었습니다.

따라서 수는 단순히 생활을 설명하는 도구를 넘어, 인간의 사고와 과학의 확장을 이끄는 추상적 구조로 발전해 온 것입니다.

철학적 의미

그렇다면 이렇게 확장된 수는 실제로 존재하는 걸까요? 아니면 인간이 만든 기호일 뿐일까요?

- 플라톤적 관점에서는 수가 인간과 무관하게 존재하는 보이지 않는 실재라고 봅니다.

- 반대로 형식주의적 관점에서는 수를 인간이 만든 약속과 체계로 이해합니다.

오늘날 수학은 주로 후자의 입장을 따르지만, 여전히 “수란 무엇인가?”라는 질문은 철학적 여운을 남깁니다.

우리가 어디까지를 ‘수’라고 부를 것인지는 결국 세상을 어떤 시선으로 바라볼 것인가와도 맞닿아 있습니다.

마무리 – 여러분에게 수란 무엇인가?

결국 수란,

- 일상에서는 시간·개수·순서·가치를 표현하는 언어이고,

- 수학에서는 필요에 따라 확장된 추상적 구조입니다.

즉, 수는 세상을 이해하고 사고를 가능하게 하는 가장 근본적인 언어라 할 수 있습니다.

그렇다면 여러분은 어디까지를 ‘수’라고 생각하시나요?

자연수까지만? 실수까지만? 아니면 복소수와 그 너머까지도 포함해야 할까요?

여러분의 생각을 댓글로 남겨주신다면, 서로 다른 시선이 만나 새로운 통찰이 이어질 것입니다.

'교양수학' 카테고리의 다른 글

| 우리는 왜 대칭을 아름답다고 느낄까? (40) | 2025.08.24 |

|---|---|

| 시선을 바꾼 사람들 (58) | 2025.08.06 |

| 보이는 것만 보지 마세요 (39) | 2025.07.19 |

| 일주일이 왜 7일일까? (31) | 2025.07.18 |

| 보이지 않는데, 왜 우리는 본 것처럼 느낄까? (22) | 2025.06.07 |